立体物でもイラストでも、必要になってくる質感の知識。今回は、「光沢」「マット(つや消し)」が生まれる原理を考えてみて、表現の幅を広げるような記事にしたいと思います!

反射が質感の見え方を決めている

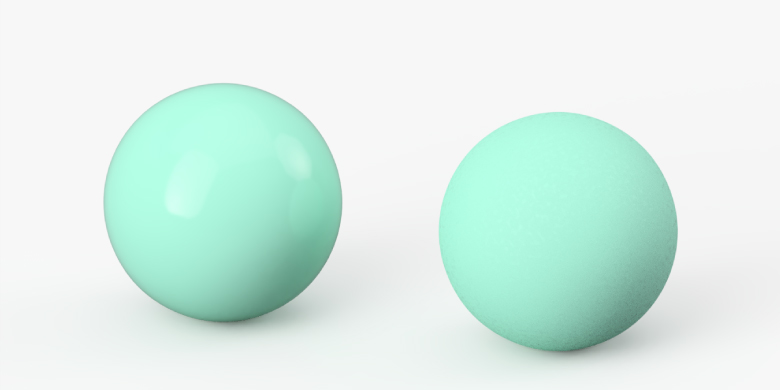

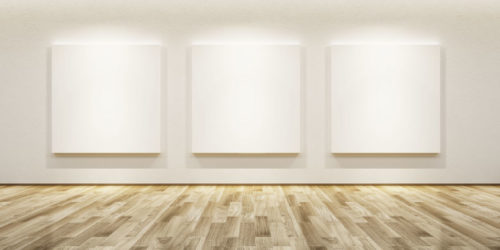

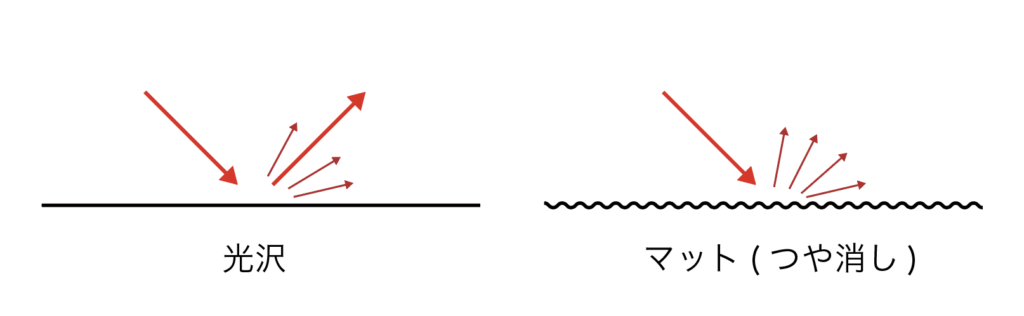

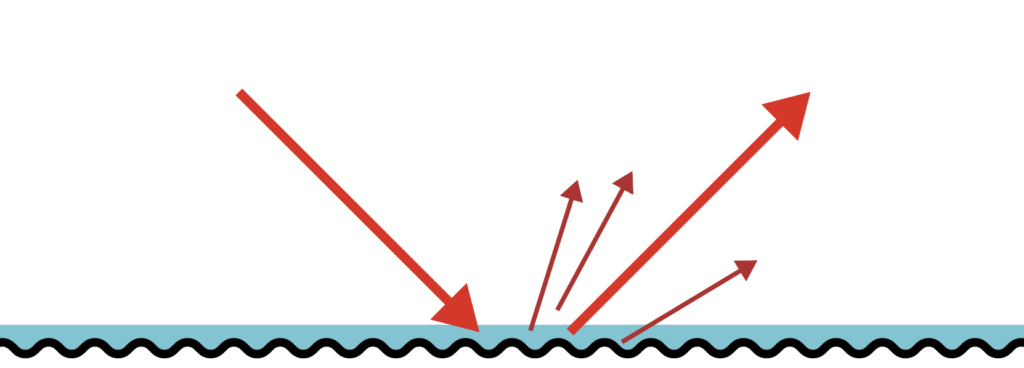

上の図をご覧ください。

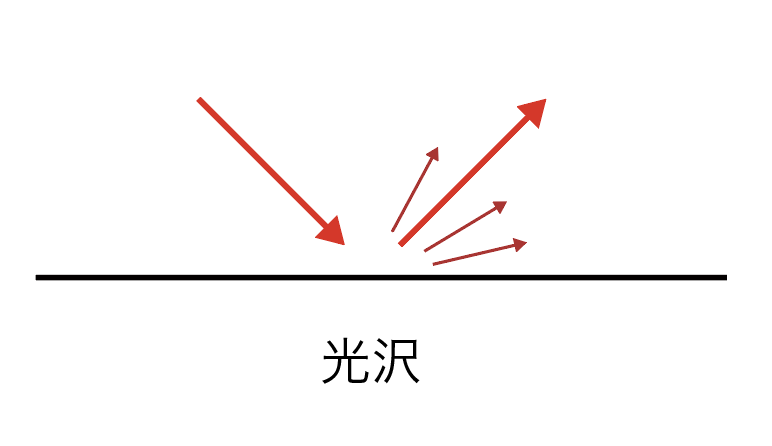

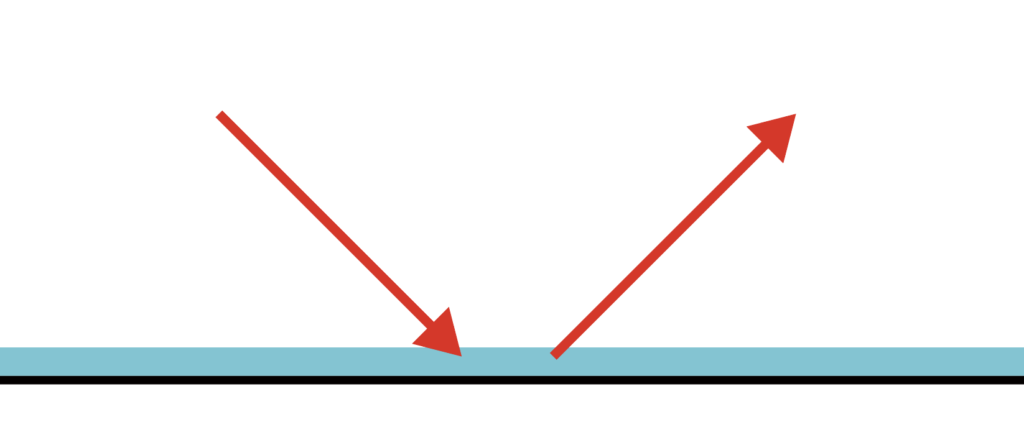

光沢の場合は、光が入ってきた角度と目に入ってくる光が同じ角度になり、強い光が目に入ることになります。これがツヤツヤした光沢に見えるわけです。

マット(つや消し)の場合は、ザラザラなので光が乱反射します。目に入ってくる光が分散されているので、ぼやけた光になります。これがマットの質感に見えてきます。

これが簡単な「光沢」と「マット(つや消し)」の原理です。

それでは、もう少し深く考えてみましょう!

つまりは「表面積」のこと

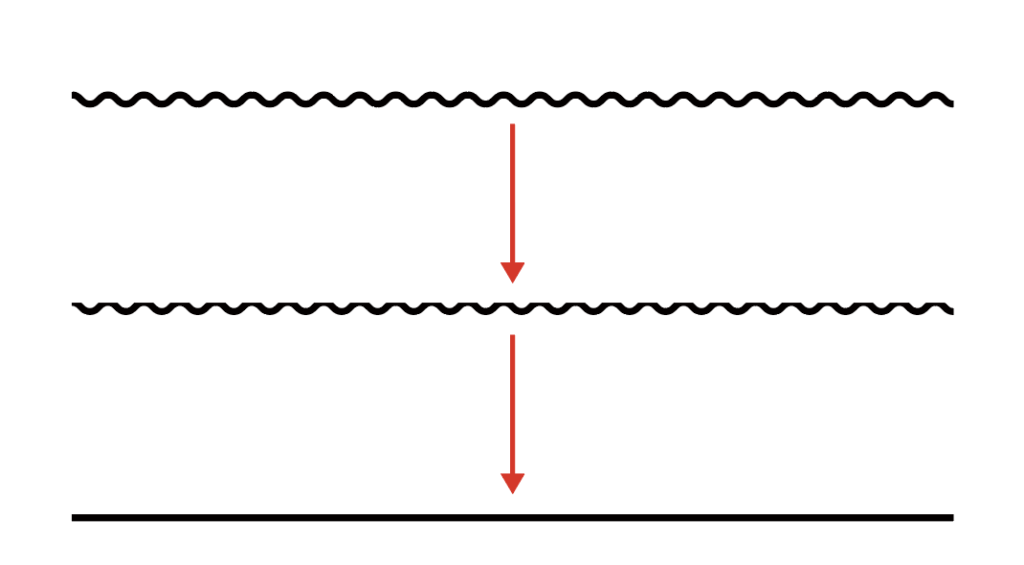

ツヤツヤの「光沢」に見えるか、ザラザラ(サラサラ)の「マット(つや消し)」に見えるかは「表面積」の違いともいえます。

光沢の場合は表面が平坦なので、表面積は最小ですね。

マット(つや消し)の場合は同じ幅でもザラザラしているので、表面積が多いといえます。

細かい視点で見てみると、表面積が質感を決めていることになります。

例えば、和紙は紙の繊維の集合体なので表面積は多いですよね。だから光沢にはなりません。ガラスなどはツルツルで表面積が小さいので光沢ですね。

これをイラストで考えてみると、光沢にした部分は、他の部分よりも表面積が少なく、もし実際に触ってみるとツルツルしているということです。

「ここを光沢表現にしているけど、もし実際に触ったら本当にツルツルしているかな?」とご自身のイラストに当てはめて考えてみると、質感を決める際の参考になります!

ザラザラがツルツルになる原理も表面積がポイント

ハンドメイド作品やレジン樹脂など、立体物で考えて見ましょう!

ヤスリがけをすると、だんだんツルツルになってきますよね。当たり前の感覚ですが、これも表面積が関係しています。

ヤスリがけをすると、出っ張っていた部分が削れてだんだん平坦になってきます。平坦の部分が増えたので光が綺麗に反射する部分が増えます。これが徐々に光ってくる原理です。

逆に、つや消しスプレーやマット塗料などで考えてみましょう。

マット塗装を施すとサラサラ(ザラザラ)になりますよね。あれは微粒子を表面に付着させることで表面積を増やしているから乱反射してマット(つや消し)になるのです。

コーティング・濡れると光沢になる原理

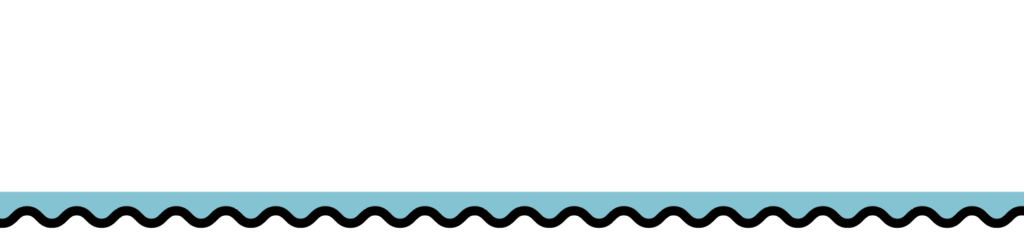

透明レンジを上から塗ってコーティングしたり、水に濡れたりしたものはツヤツヤになって光沢になりますよね。これも表面積が関係しています。

このように、ザラザラのものにコーティングがされると一番上の面の表面積が最小になります。表面積が少なくなったので乱反射しなくなるので光沢に見えるのです。

コーティングしたから・濡れたから「光沢になる」という理解から一歩進んで、表面積が小さくなったから「光沢になる」と考えると原理がわかるので表現の幅が広がるかもしれません。

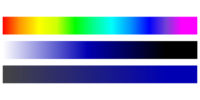

光沢になると光が強く反射するため、色も濃く見えます。TVの画面なんかで想像するとわかりやすいと思います。光沢の画面のTVは色が鮮明に表現できていますよね。その反面、画面への写り込みが激しいので、暗いシーンなどになると自分が写り込んだりしますよね。

マット(つや消し)の画面の場合は、写り込みが少ないですが、色の鮮明さは光沢には及びません。したがって、間をとった半光沢のTV画面もありますよね。

話が少し戻りますが、ザラザラの表面に透明コーティングをすると一見ツヤツヤになりますが、透明コーティングを通り抜けて、下の面のザラザラ部分で乱反射が起きます。

完璧にツヤツヤした表面を作りたい場合は、下地からツルツルに磨いておいた方が良いのはこういった理由からです。

綺麗な光沢にしたい場合は、下地から綺麗にヤスっておきましょう!

まとめ

立体物でもイラストでも、必要になってくる質感の知識。今回は、「光沢」「マット(つや消し)」が生まれる原理を考えてみました。このように物の原理を知ることで、表現の幅が広がってきます。

「光沢」と「マット(つや消し)」の原理を簡単に理解したところで、クリエイターとしての新しい一歩を踏み出してください!